Die Filmkunstmesse in Leipzig auch nur in einem Satz mit den großen A-Festivals in Berlin, Cannes oder Venedig zu nennen, grenzt schon an Größenwahn. Freut sich beispielsweise Berlinale-Chef Dieter Kosslick jährlich über mehrere hunderttausend Festival-Besucher, so sind es in der selbsternannten Heldenstadt um die 5000. Zudem hält sich das Interesse der lokalen Medien im überschaubaren Rahmen. Das mag alles daran liegen, dass es der Filmkunstmesse an großen Namen und Aufmerksamkeit erregenden Weltpremieren fehlt. Aber auch daran, dass sich die Veranstaltung primär an Filmemacher, Verleiher und Kinobesitzer aus dem Arthouse-Bereich richtet - für die ist es allerdings einer der wichtigsten Treffs des Jahres. Neben den brancheninternen Vorführungen kommender Filmstarts nehmen für sie vor allem Workshops und Seminare einen großen Raum ein; in diesem Jahr vor dem Hintergrund der Herausforderung Digitalisierung.

Dennoch: Auch dem Publikum bietet das Filmfest, das stets etwas im Schatten des wenige Wochen später startenden „DOK Leipzig“ steht, ein interessantes Programm; so waren es 2011 etwa Lars von Triers „Melancholia“ oder Werner Herzogs „Die Höhle der vergessenen Träume“, die es hier schon vor Bundesstart zu Bestaunen gab.

In diesem Jahr eröffnete die Filmkunstmesse mit der Bestsellerverfilmung „Die Wand“ mit Martina Gedeck in der Hauptrolle, die aufgrund des hohen Andrangs vermutlich unter Ausschluss der Journalisten stattfand. Wohl nicht nur den Autor dieser Zeilen trieb es deshalb in die 1928 errichtete, denkmalgeschützte Schauburg, die einige Jahre leer stand, nun aber wieder mit einer Mischung aus Blockbusterkino, Familienfilm, Repertoire und gelegentlichen Premieren ihr Publikum im Leipziger Westen sucht – was ihr in Anbetracht häufig gähnend leerer Säle schwer zu fallen scheint.

Wie schön, dass da die Vorführung der Komödie „Sushi in Suhl“ für etwas Abwechslung und gefüllte Ränge sorgen konnte. Regisseur Carsten Fiebeler, der in den letzten Jahren ausschließlich im Fernsehen tätig war („18 – Allein unter Mädchen“), erzählt darin „frei nach einer wahren Begebenheit“ die Geschichte des Kochs Rolf Anschütz (Uwe Steimle, „Neues aus der Anstalt“, „Polizeiruf 110“), der in der DDR der 70er-Jahre die Lust an der japanischen Küche entdeckt und sein Restaurant sowohl optisch als auch auf der Speisekarte zunehmend fernöstlich gestaltet.

Der Staatsmacht ist das an einem Tag ein Dorn im Auge, an einem anderen eine willkommene Plattform für eigene Propaganda und diplomatische Bemühungen. Anschütz selbst möchte seinen Gästen, darunter zunehmend Japaner, eigentlich bloß ein angenehmes Ambiente bieten und ist dabei in Ermangelung zahlreicher Originalspeisen stets am Improvisieren.

Laut Auskunft der Filmemacher basierte das Drehbuch für „Sushi in Suhl“ auf einem 20-stündigen Interview mit dem 2008 verstorbenen Thüringer. Während sich die Story rund um das Restaurant nah an den Fakten gehalten hat und von zahlreichen Zuschauern bestätigt wurde, hat die zentrale Figur einiges hinzugedichtet bekommen. Deren unvermeidliche Konflikte mit den Personen in ihrem Umkreis sind es auch, die in diesem ansonsten sehr sympathischen, humorvollen Film, der besonders in den östlichen Bundesländern für wissendes Schmunzeln sorgen dürfte, aufgesetzt wirken. Nicht nachvollziehbar ist die Entscheidung der Filmemacher, den Sohn von Anschütz im Off die Geschichte erzählen zu lassen und Anschütz selbst am Ende vor schlechte CGI-Japankulissen zu stellen. Das eine ergibt dramaturgisch wenig Sinn, das andere verrät den sonst bodenständigen Ton des Werkes.

Die Diskussion im Anschluss an die Vorführung, an der Regisseur, Schauspieler und Produzenten teilnahmen, sorgte für einige Kontroversen. So beklagte ein Mann aus Suhl, dass man dem Film aufgrund der Herkunft einiger Darsteller und Komparsen nicht abnehme, in Suhl zu spielen. Regisseur Fiebeler entgegnete sinngemäß: „Wir hatten die Wahl zwischen Schauspielern aus Thüringen und guten Schauspielern.“ Als sich ein anderer Zuschauer darüber beschwerte, eine solche Kleinigkeit, an der sich sonst niemand störte, wegen einer Person so breit zu diskutieren, verließ der Suhler empört den Saal.

Die folgenden beiden Tage standen für den Autor ganz im Zeichen des Low-Budget-, wenn nicht gar No-Budget-Films. Mit angeblich – und man mag es glauben – nur 50.000 Euro finanziert, stimmte bei „Der böse Onkel“ das Preisleistungsverhältnis definitiv. In einer sich jeder Genreeinordnung verweigernden Handlung erzählt der Schweizer Urs Odermatt („Mein Kampf“) von einer Mutter und ihrer Tochter, die vor zwölf Jahren in ein Dorf im Kanton Aargau gezogen sind und noch immer wie – nun ja – Zugezogene behandelt werden; und von einem Sportlehrer, der im Duschraum nackt E-Gitarre spielt, seine Schülerinnen begrapscht und sie Fangen in der „Alle sind nackt und es gibt ein Handtuch zu wenig“-Variante spielen lässt. Als gefeierter Landesmeister, der einst sogar an Olympia teilnahm, ist der Dorfheld praktisch unantastbar.

Präsentiert wird das alles in einer lauten, wilden Mischung aus Schwarzer Komödie, Gesellschaftssatire, Drama, Dokumentation und Making Of (!), die man in dieser Form wohl noch nicht gesehen hat. So unterhält sich der verstorbene Musiklehrer während seiner eigenen Beerdigung noch mit den anwesenden Gästen, stimmt die Hauptfigur mitten im Film in eine spontane Tanznummer vorm Supermarkt ein, sprechen alle möglichen Charaktere den Zuschauer ständig direkt an, sieht man dem Filmteam von Urs Odermatt dabei zu, wie es gerade „Der böse Onkel“ dreht, und hört man schließlich irgendwann auch noch die Schauspielerin Paula Schramm ein paar Sätze über ihren Filmcharakter Saskia aufsagen.

Das alles erinnert sehr stark an „Holy Motors“, da hier wie dort auf der Leinwand Handlungen ausgeführt werden, die sich an irgendein imaginäres Publikum zwischen handelnden Personen und Kinozuschauern zu richten scheinen. Nur ist „Der böse Onkel“ auf dieser Ebene noch um ein Vielfaches extremer. Letztlich ist das zwar nicht mehr als ein Spiel mit den Genres und dem Film als außergewöhnliche Kunstform, doch fasziniert Odermatts aktuelles Werk von der ersten bis zur letzten Minute mit immer neuen bizarren Einfällen. Ein Film, bei dem zumindest Einigkeit darüber bestehen sollte, dass man ihn nicht vergisst.

Selbiges würde man auch gerne über zwei andere niedrig budgetierte Werke aus Schweden und Österreich sagen können. Doch während der Horrorfilm „Corridor“ (ein Filmhochschul-Abschlusswerk von Johan Lundborg und Johan Storm) von einem Medizinstudenten erzählt, dessen Nachbarn ihm Böses wollen, und dabei ohne neue Ideen lediglich gepflegt langweilt, ist der Verschwörungsquark „Harodim“ des Debütanten Paul Finelli ein Ärgernis ungeahnten Ausmaßes. Was laut des Produzenten eine Reflexion über die manipulative Kraft der Medien sein soll, ist ein dermaßen dramaturgisch unausgereiftes, miserabel gespieltes und vermutlich – wo wir schon bei Verschwörungstheorien sind – von einem Roboter inszeniertes Machwerk, dass man sich schon fragen muss, wie es dieser Film ins Programm schaffen konnte.

„Harodim“ eröffnet mit Bildern des Anschlags auf das World Trade Center und wechselt anschließend in einen offenbar unterirdischen und gut gesicherten Raum, in dem sich der vor fünf Jahren für tot erklärte Navy SEAL Lazarus Fell (Travis Fimmel) und Osama Bin Laden (Michael Desante) gegenübersitzen. Letzterer wird während der 93 Minuten und selbst im Abspann zwar nie beim Namen genannt, ist aber schon nach kurzer Zeit zu identifizieren. Der einst meistgesuchte Terrorist der Welt wird von Fell für den Tod seines Vaters während der Anschläge an 9/11 verantwortlich gemacht.

Nachdem er ihn zehn Jahre gesucht hat, ist es Fell nun gelungen, Bin Laden zu entführen und zum Verhör in diesen Raum zu schleppen. Und was mag man in dieser Situation nun machen? Ihn foltern? Ihn töten? Ihn wüst beschimpfen? Oder vielleicht die Initiative komplett aus der Hand geben und sich eine Stunde lang die Geschichte von al-Qaida erzählen lassen? Natürlich letzteres. Seine Ausführungen schmückt Bin Laden mit den bekannten Bausteinen gängiger Verschwörungstheorien und landet bei der Behauptung: Ich habe doch mit alldem gar nichts zu tun gehabt.

Fell-Darsteller Travis Fimmel nimmt das alles mit groteskem Mienenspiel zur Kenntnis, so als müsste er nach jedem Satz seines Gegenübers mindestens vier Partitionen seines Gesichtes verrücken. Das Plastikmesser, mit dem er herumspielt, soll vermutlich Ausdruck psychischer Instabilität seines Charakters sein, ist aber nur unfreiwillig komisch. Bedeutungsschwangere Sätze, wahllos aneinander geklatscht, wechseln sich in billiger TV-Ästhetik mit hunderten von realen Archivaufnahmen ab, die stets nur die Worte der Charaktere bebildern. Im letzten Akt betritt eine dritte Figur die Bühne, die den Verschwörungswahn auf die Spitze treibt. Auf alles Schlechte in der Welt (Massenmedien, Internet, das übliche eben) könne es nur eine Antwort geben: fingierte Katastrophen wie 9/11 oder Fukushima, die letztlich allesamt ein Ziel verfolgten: die Erdbevölkerung auf ein erträgliches Maß, also um 80 Prozent, zu reduzieren.

Einen solch inkompetent gestalteten Film hat selbst das übelste TV-Programm selten im Angebot. Sieht man darüber hinweg, dass hier die simpelsten Grundregeln filmischen Erzählens über den Haufen geworfen werden, indem man einfach zwei Leute auf einen Stuhl setzt und losplappern lässt, hat das Ganze – sofern man sich für Verschwörungstheorien oder Weltpolitik interessiert – auch inhaltlich nicht im Geringsten etwas anzubieten, ist das alles doch einfach zu gut bekannt und kommt mindestens zehn Jahre zu spät. So erfüllt „Harodim“ nur den Zweck, sein Publikum verärgert und gelangweilt zurückzulassen. Und wirklich gelungene Filme dankbar anzunehmen.

„Bardsongs“ ist ein solcher. Auch er erzählt eine weltumspannende Geschichte, genau genommen sind es drei jeweils halbstündige Episoden. Zunächst gehen ein Plastiksammler und sein Sohn in Indien der Frage nach, ob ein Ereignis, das offensichtlich gut zu sein scheint, nicht doch etwas Schlechtes beinhaltet und genauso andersherum. So verschwindet ein Kamel, das ihren Wagen zieht, zwar zunächst spurlos und scheint die Familie in den Ruin zu treiben, jedoch taucht es kurze Zeit später in weiblicher Begleitung wieder auf. Damit ist die Kette von nur oberflächlich guten oder schlechten Ereignissen aber noch nicht an ihrem Ende angelangt. Anschließend begibt sich ein kleiner Junge in Mali im Auftrag seines Koranlehrers eine Woche lang auf die Frage nach dem größten Wissen und erhält von unterschiedlichen Menschen sehr unterschiedliche Antworten – die sich jedoch permanent als falsch erweisen. Im dritten Akt zieht ein Viehzüchter gemeinsam mit seiner Tochter durch das Himalaya-Gebirge, um in einer Stadt sein Tier gegen ein Handy einzutauschen, hört dabei aber anstatt auf sein Herz permanent auf die Ratschläge anderer Menschen, die sich nicht selten als falsch erweisen.

Mit großem Herz hat der Niederländer Sander Francken seinen Film in Szene gesetzt und mit sehr vielen berührenden Momenten, opulenten Bildern und warmem Humor ausgestattet, der sich nicht in lautem Lachen, aber glücklichem Lächeln äußert. Die Episoden basieren allesamt auf einheimischen Volksliedern und als solche werden sie auch erzählt. Musik und Gesang mögen für westliche Ohren zunächst gewöhnungsbedürftig sein, sind aber spätestens nach dem ersten, noch eher mäßigen Part nicht mehr wegzudenken. Ohne Kitsch und Klischees hat Francken ein nahezu universell gültiges Plädoyer für das Schöne in der Welt und den Respekt vor der kulturellen Vielfalt geschaffen, das man in Tagen wie diesen besonders gerne zur Kenntnis nimmt.

Bleibt schließlich die Frage, wie sich der US-amerikanische Film in Leipzig geschlagen hat. Mit dem ähnlich wie „Bardsongs“ im besten Sinne menschelnden „Robot & Frank“ hat es das Publikum in die nahe Zukunft verschlagen, in der Roboter als nahezu perfekt funktionierende Pflegekräfte dienen. Als der frühere Juwelendieb Frank (Frank Langella) von seinem Sohn einen solchen geschenkt bekommt, ist dieser zunächst wenig begeistert, entdeckt jedoch ungeahnte Fähigkeiten des Roboters. So dauert es nicht lange, bis Robot und Frank gemeinsam ihren ersten Einbruch begehen. In dieser teils sehr launigen Tragikomödie richtet sich der Fokus jedoch nicht auf die Beutezüge, die sich locker an einer Hand abzählen lassen, sondern auf Frank und dessen Beziehung zu Sohn, Tochter und – natürlich – Roboter. Obwohl letzterer erfreulicherweise nie allzu sehr vermenschlicht wird, was aus dramaturgischer Sicht die einfache Variante gewesen wäre, schafft es Regisseur Jake Schreier dennoch fast beiläufig, dem Zusammenspiel der beiden zentralen Figuren einige berührende Momente zu entlocken – insbesondere in ihrer letzten gemeinsamen Szene. Am Ende ist von der Komödie schließlich nicht mehr viel übrig geblieben, muss man doch hilflos mit ansehen, wie die Demenz von Frank zunehmend Besitz ergreift.

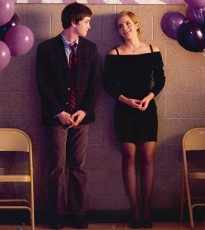

Nicht vom Alter, sondern von der Jugend handelt „Vielleicht lieber morgen“ (im Original „The Perks of Being a Wallflower"), doch auch dieser Film durchbricht die Oberfläche – in diesem Fall: lustige Coming-of-Age-Lovestory – und blickt am Rande auf ernstere Themen. Regisseur Stephen Chbosky verfilmte seine eigene Romanvorlage, die sich um den Highschool-Neuling Charlie (Logan Lerman, „Percy Jackson“) dreht. Der ist zunächst ein Außenseiter, lernt aber bald andere, ältere Außenseiter wie Patrick (Ezra Miller, „We Need to Talk About Kevin“) und dessen Schwester Sam (Emma Watson) kennen. Es überrascht nicht, dass alle Charaktere grundsympathisch daherkommen, ebenso wenig, dass sich Charlie in Sam verliebt, und natürlich auch nicht, dass es innerhalb der Clique mal ordentlich kracht.

Und obwohl Chbosky all diese Etappen des gemeinen Junge-Erwachsene-Films abhandelt, sind es doch immer wieder die kleinen originellen Einfälle und soliden Darstellerleistungen, die das Ganze sehenswert machen. Mittendrin eine unvergessliche Wahrheit-oder-Pflicht-Szene, in der Charlie seiner zweiwöchigen „Liebe“ - nicht Sam – vor Augen führt, dass er nicht auf sie steht. Wie schon bei „Robot & Frank“ nehmen mit zunehmender Dauer die ernsteren Momente mehr Raum ein, was zum einen an den unvermeidlichen Trennungen nach Ende der Highschool liegt, zum anderen an den persönlichen Tragödien der Vergangenheit, die sich bei Charlie in Form einer immer stärker ans Tageslicht tretenden Krankheit äußern.

Mit einer weiteren Romanverfilmung endete die Filmkunstmesse: „On the Road“ wollten so viele Besucher sehen, dass in der beschaulichen Kinobar Prager Frühling Extra-Stühle herangeschafft werden mussten und die Zuschauer selbst auf den Treppen Platz nahmen. In einem der prominentesten Filme des Festivals reist der junge Schriftsteller Sal (Sam Riley) allein oder in wechselnder Begleitung durch die Vereinigten Staaten und trifft dabei auf Kristen Stewart, Amy Adams, Kirsten Dunst, Viggo Mortensen, Steve Buscemi, Terrence Howard und jede Menge Marihuana, Alkohol, Musik und Sex – die letzten vier sowie Stewart meistens gleichzeitig.

An anderer Stelle wurde diese Reise bereits mit „die Bilder waren schön“ beschrieben, und genau das ist es, was Walter Salles' („Die Reise des jungen Che“) bereits in Cannes präsentiertes Werk geworden ist: ein atmosphärisches, teils ekstatisches, wunderschön fotografiertes Stück Lebensgefühl einer Sorte von Menschen, die man nicht sympathisch finden muss, deren Handlungen in sich aber zumindest schlüssig und kohärent dargestellt wirken.

Am Ende hat man mehr als zwei Stunden interessiert am Schicksal unzähliger Figuren teilgenommen, aber auch keinen zusätzlichen Bedarf, ihnen weiter auf ihrem Weg zu folgen. „On the Road“ ist somit ein guter Abschlussfilm, aber sicher kein besonderer.

Für die diesjährige Filmkunstmesse insgesamt kann man hingegen schon etwas zufriedener urteilen: Auch wenn zumindest dieser Autor die ganz großen Highlights nicht zu sehen bekommen hat – sei es aufgrund des Nichtvorhandenseins oder der falschen Auswahl – so waren es in der Regel doch Filme, die ihrem Genre in irgendeiner Form etwas Neues abgewinnen oder aus der Masse hervorstechen konnten – und sei es einfach aufgrund ihrer absurd schlechten Qualität. Somit hat das Arthouse-Kino in Leipzig einmal mehr seine Daseinsberechtigung unterstriche: Uns Filme zu zeigen, die dem gängigen Mainstream entkommen und aufzeigen, dass es auch ganz anders geht.

Neuen Kommentar hinzufügen